文化有腔调-李岩 (中国标准物质信息网-王兰转载)

贪官这类人,在中国历史上从未间断过,在中国荧屏上也以种种形象出现过。近期大热的电视剧《人民的名义》里,真正的主角与其说是反贪局长侯亮平,不如说是他的对手——那个看不见摸不着却着实存在的贪官群体。 虽然贪官历史悠久,但在影视剧中的展现是有一个过程的,具体说来就是1990年代以前,我国影视剧中的贪官都是古人、民国时代的人,出现党的腐败干部是最近二十多年的事。电视剧中拍不拍贪官,拍的尺度有多大,一直是个大问题。

1990年代前 贪官都是古代、民国的 在新中国的影视剧中,贪官形象一直占有重要地位。在1990年代以前,影视剧中有大量古代、民国贪官出现,这里举两个例子。 一类是基层官员。在老舍《茶馆》改编的同名电影中,有两个代表官府的基层办事人员,叫吴恩子和宋祥子。他俩的特点是对上坚决服从,对下坚决搜刮。“有皇上的时候,我们给皇上效力;有袁大总统的时候,我们给袁大总统效力……(军阀混战时)谁给饭吃,咱们给谁效力。” 还有一类是中高层官员,比如《红楼梦》里的贾雨村。他官至知府,相当于今天的厅局级干部,跟《人民的名义》里的祁同伟厅长平级。跟祁厅长一样,也曾是积极向上的好青年一枚,有着远大的理想和抱负,随时准备着脱颖而出,成就一番大事业。 还有一类是中高层官员,比如《红楼梦》里的贾雨村。他官至知府,相当于今天的厅局级干部,跟《人民的名义》里的祁同伟厅长平级。跟祁厅长一样,也曾是积极向上的好青年一枚,有着远大的理想和抱负,随时准备着脱颖而出,成就一番大事业。

仕途初期一路顺遂,中进士,当县令,公正断案,为老百姓办过一些实事。但随即得罪了上级,被罢官。后来在贾政的帮助下,他“起复委用”,做了应天的知府。经过一番起伏,他明白“官场之道”,开始了攀附并贪赃枉法。 在入选过中学课本的《葫芦僧判断葫芦案》中,他对恩人之女英莲毫无怜悯之心,在门子的劝说下判了冤案,随后又把知道内情的门子发配,也由此正式“黑化”,走上了贪腐奸恶之路。 1992年 《新中国第一大案》:第一次描述新中国贪官 中国的改革大潮是1978年开启的,整个1980年代,经济改革占主导地位。进入1990年代,思想解放的步子明显加快,尤其是92年南巡讲话之后,在“改革开放胆子要大一些”的思路指引下,文艺作品明显要比之前更开阔了一些。 中国影视史上第一部涉及党内贪官的电影,就诞生于此时。1992年,《新中国第一大案》上映,建国之初轰动全国的腐败分子刘青山、张子善的故事,第一次被搬上了银幕。 刘青山

《新中国第一大案》中,刘青山被带走的场景 经调查,刘青山贪污达1.84亿元,张子善贪污达1.94亿元,各种挪用、盗窃、克扣造成的损失达155亿元。这些钱的单位都是旧币,1万元合新币1元,也就是说,他俩贪污的金额都不到2万块钱。但在当时,这已经是天文数字。

据1951年12月4日河北省委《关于开除刘青山、张子善党籍的决议》中披露:“刘青山有几句口头禅:‘天下是老子打下来的,享受一点还不应当吗?’‘革命胜利啦,老子该享受享受啦!’”这种口气和思考方式,的确也是我党最早一批贪官的所思所想。所以,枪毙他们二人,对整肃干部队伍,以及后来为支援抗美援朝而开展的增产节约运动,都起到了很大的震慑作用。

2001年 《黑洞》:贪官惹人同情,只描写到小官小贪 在影视剧中呈现的早期贪官里,贪官往往面目可憎,这样处理的好处是让人一看就恨,但坏处是人物往往不够立体。这一点,在进入21世纪后的影视剧中,逐步得到了改善。 拍摄于2001年的《黑洞》,就描述了一个清白的好官,是如何沦陷在奸商设置的陷阱中的。

贺清明在剧中的人物设置,是一位带着女儿生活的单亲爸爸,他女儿腿有残疾,于是,一套亲情+威胁+黄赌毒的“套餐”就向他袭来: 1.宴请套近乎; 2.给学校捐钱,让一直不收贺清明残疾女儿的学校将她特招入学; 3.带贺清明到地下赌场“见世面”,引诱他赌博并欠下巨款;

贺清明(左二)被带入赌场,落入了奸商的陷阱

将贪官塑造得立体有层次,将他腐化的过程层层剖开来展示,这在以往的影视剧中是很罕见的。这种惹人怜爱,哀其不幸的贪官形象,给人耳目一新之感。 如果说有不足之处,就是涉及腐败的官员级别还是比较低。贺清明只是一个科长,即使最后被儿子拖下水的副市长聂大海,也只是副局级,相当于《人民的名义》里侯亮平夫妇的级别。换句话说,此时的编剧还不敢把笔触伸到大官大贪那里去。 2017年 《人民的名义》:小贪官惹人“怜爱”,“大老虎”触达副国级 在21世纪初的几年,反腐剧成为荧屏热点。随后在2004年,广电总局出台规定,反腐剧退出电视台黄金档。此后很多年,都没再出现过有全国影响力的反腐题材电视剧。这其实也不难理解,纯粹是一笔经济账:进不了黄金档,就卖不出高价的广告;贴片广告费低,电视台自然不愿花太高的价钱买剧;电视台不花大价钱,制片商自然也就不会花大成本制作反腐剧。于是,反腐剧淡出人们的视野很多年。 电视剧的经济指挥棒也传导到了小说界。2008年之后很长一段时间,中国知名政治小说作家周梅森没有再完成过一部小说,而是专心致志炒股去了。在接受媒体采访时,他透露出了失望的情绪:“我问自己,写这些政治小说真能反腐吗?我的政治小说越写越多,而腐败依然存在,有的官员在用权上甚至都懒得用面纱遮一下,简直就是对我们写作者的嘲讽,我失望透了。”

后来,他炒股失败,银行要收回他的股权,导致之前几十年挣的钱全赔了进去。这段经历成了后来《人民的名义》中大风厂工人失去股权的创意来源:“我就是小说和电视剧里股权被卖掉的倒霉的大风公司的工人们。我和工人们一样,陷到这个官司里面去,此前几十年赚的钱损失了。” 在受最高人民检察院影视剧中心之托,创作《人民的名义》时,周梅森起初把剧中“大老虎”赵立春的级别设为了副部级的省委常委,这已经比《黑洞》时的副局级大boss高了两级了。结果送审时被批评腐败分子级别太低,才又改为了副国级。 这个送审结果让周梅森自己都懵了:从来审查都是嫌写得太过分,要缩小尺度,还是第一次嫌我写得不够狠,要求放大尺度的……从中也可以看出,反腐剧的创作尺度已经大到了让反腐作家措手不及的程度。

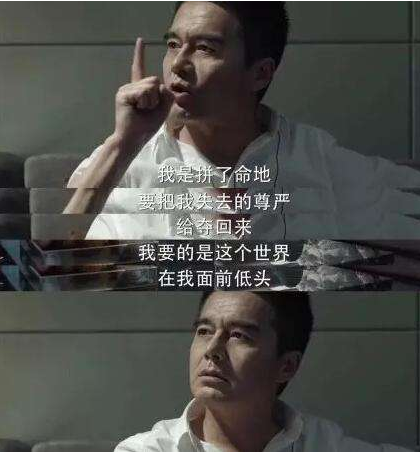

于是我们就看到了如今的《人民的名义》: 1.最大的“大老虎”官至副国级; 2.处级官员贪污数额可以高达2亿多元; 3.全剧80%的时间都慈眉善目温文尔雅的省委副书记高育良,居然是坏人; 4.着墨最多的反派角色,省公安厅厅长祁同伟,被很多人报以理解和同情之心,都觉得他从底层一路打拼上来不容易,甚至他与美女老板的一段婚外恋情,还惹得很多观众为之垂泪……

《人民的名义》中,贪官的很多台词都让观众“怜爱” 毫无疑问,《人民的名义》是建国以来尺度最大的反腐剧,没有之一,无论从案情的复杂程度,台词的大胆程度,还是涉及官员的腐败程度来讲,都没有任何影视剧可望其项背。公允地讲,本剧并不完美,瑕疵颇多(比如引起公愤的“毛毛虫”),但仍然能获得如此多观众的追捧,得到极高的肯定,说到底,还是因为连观众都有点不敢相信的剧情尺度。 结语: 我国影视剧中的贪官形象,从最初的脸谱化,到如今的复杂化,从“一看就是坏人”到“哎呦他怎么能是坏人呢”,变化不可谓不大。事实证明,老百姓对反腐剧的要求并不高,只要能真实展示腐败现状,客观还原贪官的腐化过程,就能够赢得广大观众的认可。贪官形象逐步立体的过程,也是影视工作者及主管部门逐渐自信的过程

|